“La burla mancha los dientes de los que se ríen”, dijo el Caballero de París moviendo ligeramente el brazo derecho. Su dedo índice quedó apuntándonos directamente, como un amago de acusación.

Me estremecí: “¿La burla mancha los dientes? Los dientes son sagrados”.

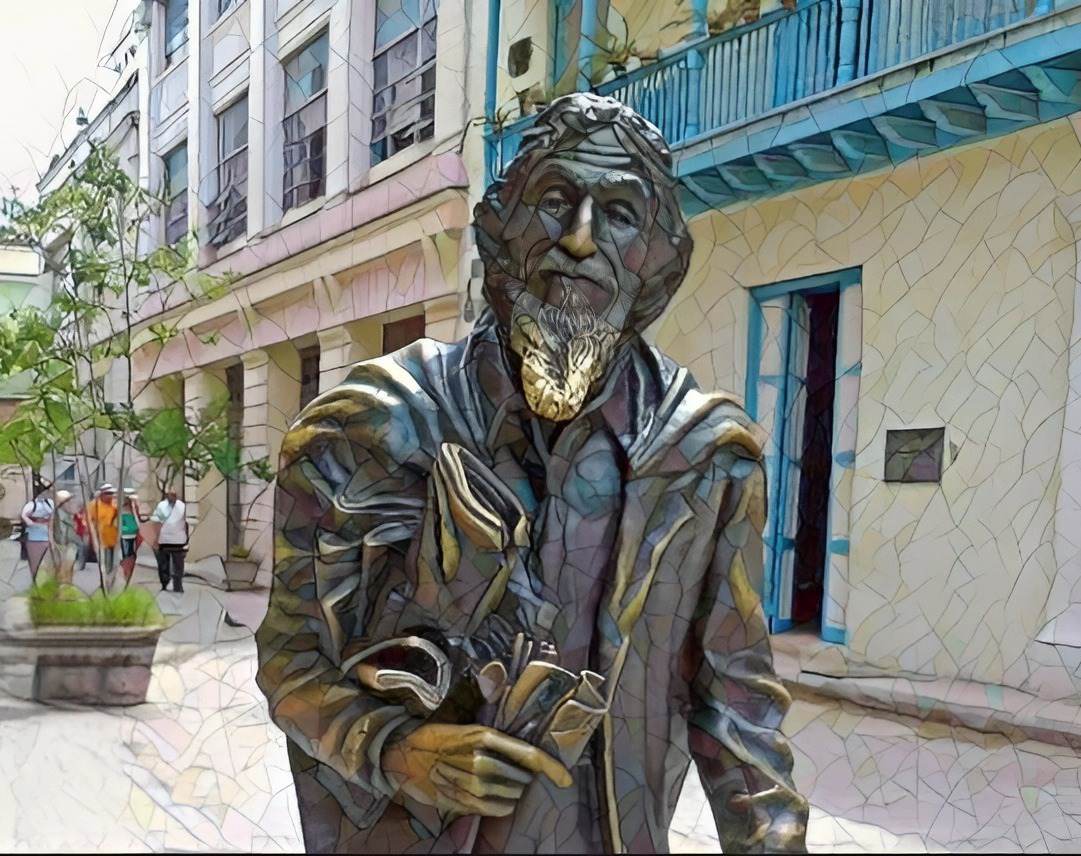

Miré a mi hijo. Parecía tranquilo, aunque las estatuas vivientes no le trasmitan paz, precisamente. Volví otra vez al rostro del caballero ataviado con ropajes color bronce ennegrecido. Surcaban su frente pintada seis hondas líneas de arrugas. Cansancio, tal vez. Hacer de estatua no parece un trabajo cómodo.

¿Qué edad podría tener el caballero que cargaba el jolongo en bandolera a la espalda? ¿Cuarenta, cincuenta? Busqué algún indicio, algo que se le hubiese escapado mientras se caracterizaba a sí mismo como uno de los símbolos más queridos de La Habana. Apenas pude descubrir unos centímetros de piel más clara que el color metálico de la estatua alrededor del cuello. Insuficiente para conocer a la persona bajo el atuendo del personaje.

El caballero continuaba hablando en voz baja, mientras los transeúntes se paraban a mirarlo con curiosidad. Pocos se acercaban lo suficiente para entender lo que decía en un murmullo. Alguno depositaba un billete, se hacía una selfi y continuaba su paso. La foto no le podría alertar sobre los dientes que se ensucian con la vergüenza ajena.

“La burla saca una sonrisa que dura poco, pero hiere mucho” –dijo el caballero, o quizá lo imaginé yo, con el cerebro embriagado de ideas. ¿Cuántas veces en la vida hemos puesto esa sonrisa impura en nuestros labios? ¿Por qué desde pequeños la sociedad nos enseña que los fuertes ríen y los débiles lloran? ¿Qué pasa con la gente que encuentra en la chanza una herramienta para encajar en la “manada”?

Alrededor de él se había aglomerado un pequeño grupo de personas. Escuchaban con atención. Era raro estar pendientes de las reflexiones de una estatua sobre las contradicciones humanas. Sus palabras resonaban en mi mente, obligándome a pensar en el impacto de los grandes y pequeños gestos desagradables y de la palabra grosera en el sentimiento de los demás. Nadie escapa, nadie.

Me pregunté si hablaba el artista callejero o lo hacía el Caballero de París a través del personaje. ¿Serían frases textuales que alguna vez dijo el famoso José María López Lledín o el intérprete lo habría leído en algún libro? ¿A qué experiencias estaría recurriendo para lograr su catarsis?

Recordé una vez, en la escuela primaria, cuando un niño mayor me gritó que yo parecía un murciélago. Le riposté con lo primero que se me ocurrió. Cara de algo, seguro le dije. Muchas veces después me pregunté por qué el muchachito me había insultado con algo tan horrible para mí en aquel momento, si yo ni siquiera lo conocía. Por qué me odiaba. ¿Me odiaba?

Mientras seguía con la mirada los casi imperceptibles movimientos del artista, una preocupación mayor se me alojó en el pensamiento. Las escuelas son sociedades a pequeña escala y los niños reflectores de los adultos de hoy. ¿Podrá un artista callejero sensibilizar al burlón y a quien lo celebra? Bullying le llamamos ahora, tanto en la vida real como en las redes digitales.

El Caballero de París había regresado a su postura hierática y al silencio del bronce. También nosotros depositamos un billete a sus pies antes de marcharnos. Obispo arriba, me vi cargando con algunas dudas a cuestas, o quizá con la más clara de las certezas: la burla es un reflejo de nuestras inseguridades, una forma malévola de enmascarar la debilidad. Me lo dijo un caballero, como un guiño, extendiéndome una rosa de bronce.

2 comentarios

Hermosa y profunda crónica.

excelente comentario