Por. / Alejandra Estrada Estrada

Las lágrimas desdichadas reposaban en sus mejillas, tan quietas y tristes como su existencia. Suspiraba a ratos y se dejaba rendir por las voces extrañas. Le asustaba el tiempo, ya apenas se reconocía en el espejo. A menudo la melancolía le templaba en el pecho; se sentía sola, ajena a su mundo, lejos… muy lejos de sí.

Sus cabellos grises se le alborotaban en el rostro, extenso, casi tanto como la historia de su dueña. A veces reía irónica por la idea; de niña jamás pensó en convertirse en una de esas ancianas tristes que se arrepentían de sus decisiones y, ahora, con las piernas y los brazos sujetando cientos de fotografías, un mar se le avecinaba por dentro; surgía de imprevisto. Para colmar su pena, a veces culpaba al resto de su nostalgia, extrañaba su risa, sus amigos, su ciudad, pero luego miraba a sus nietos, su casa e hijos, y todo le parecía un poquito mejor. Lo bueno o lo malo de estar tanto tiempo sola es tener siempre la oportunidad de sobrepensar las cosas; acaso, ¿nuestra vida ha estado escrita desde el momento uno, ceñida a esa fatalidad llamada destino? O es que ¿nuestras acciones cambian el rumbo de nuestro camino? Y, en su caso, sabía perfectamente cuál había sido ese momento de transformación.

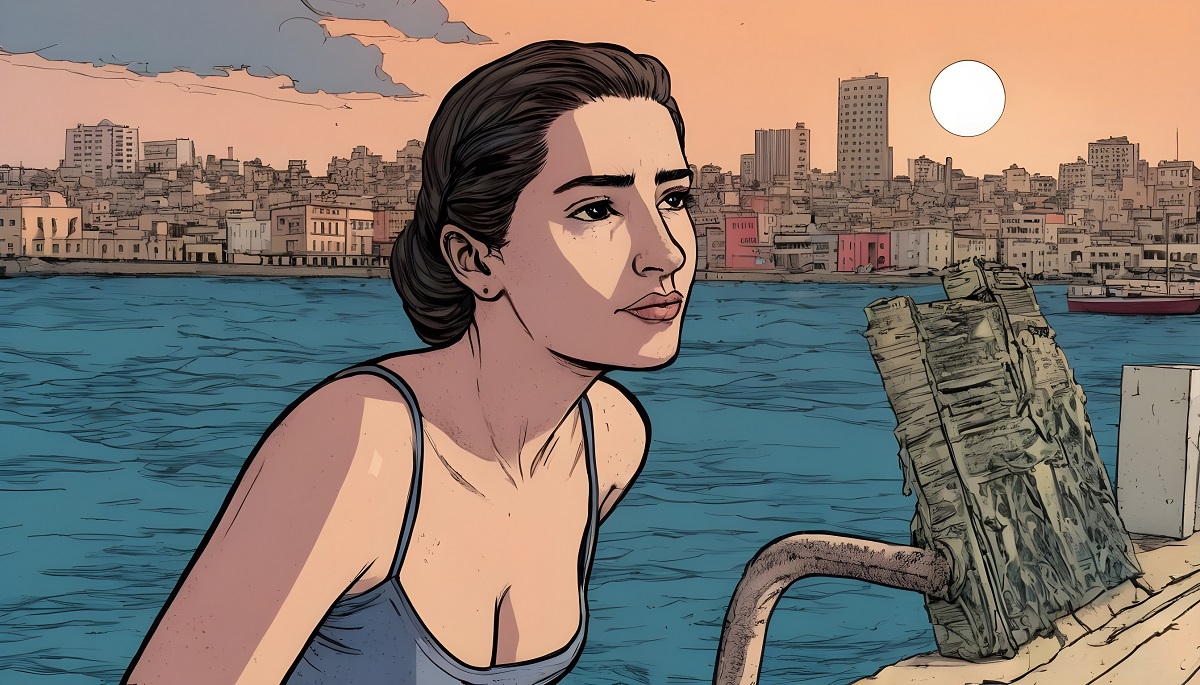

Para entenderlo tenemos que remontarnos setenta años atrás. Corría el año 1951 en La Habana cuando Rita, de apenas 17 años y procedente de familia burguesa, comenzó a sentirse parte de la vida cotidiana de la capital; su simpatía se extendía a los más necesitados, a los músicos, a los artistas desesperados. A veces frente al mar admiraba su pedacito de tierra, inmensa en colores y años.

A lo lejos siempre le parecía escuchar música, ligeras melodías de guitarra y maracas, el dulce jazz y los románticos boleros de la noche, y muy a lo lejos, casi oculto en el océano, el vibrante sonido de los tambores. Se paseaba por las calles con los oídos bien afinados, expectante a los sonidos naturales de la isla, con la nariz inquieta, al café de la esquina, al maní tostado, frutas tropicales y azúcar. De La Habana se llevó no solo sus sabores nostálgicos, también las decisiones de las que nunca se arrepintió, la sonrisa de su amiga Dolores, las voces que cantaban los boleros de la tarde, la audacia de los revolucionarios en las calles, el olor a pintura fresca de los cuadros tendidos en la cera y a Luis, a quien todavía extrañaba mucho más a menudo de lo que se permitía. Si bien el amor por sí solo ya era un atrevimiento para su familia, mucho más lo fue enamorarse de un hombre negro, que llevaba collares en el cuello y bailaba con el tambor.

Aunque a Rita el sentimiento arraigado hacia a él le duraría poco, fuese cual fuese su posición, el futuro que le esperaba yacía en tierra hacia el norte, donde no había maní molido, canciones de mambo, ni Luis…

Y le lloró a su ciudad, a su magia inminente y desconcertante, a la tristeza que alborotaba el mar que le rodeaba, pues allí, oculta entre el bullicio, quedó su felicidad, su alma, su fervor…

Y ahora, a pocos suspiros de partir, su corazón volvía a latir en todos los rincones de esta Habana, en el café recién colado, en los amores que no supieron ser y en cada alma que, en busca de cálidos abrazos familiares, siempre desea volver.

9 comentarios

Sigue creciendo mi hermanita linda, serás muy grande.

Me encantó, Rita esta en cada generación. A la autora le deseo muchos éxitos y que siga adelante porque talento tiene.

❤

Excelente relato! Me ha conmovido enormemente. Felicidades a Alajandra y mis mayores deseos que continúe ese camino, es brillante!

Conmovedor relato. Es de suponer que muchos sean ya los que padecen la nostalgia de abandonar esas calles donde crecieron, sin necesariamente estar al final de la vida, por lo que considero que le llegará bien profundo a quien lo lea, como me sucedió a mi

Muchas gracias por sus palabras

muy buen relato, original y profundo

Hermoso relato, resume el vivir y sentir de tantos cubanos. leer una obra de una autora tan joven, nos da esperanza de que no todo está perdido, que aún hay semillas que van a germinar derecho en este mundo que está perdiendo su rumbo, muchísimas felicidades y éxitos.

Gracias, aprecio mucho sus palabras.